Un equilibrio che si spezza

Il dato più evidente è il progressivo disaccoppiamento tra popolazione e famiglie. In passato, la crescita del numero di famiglie procedeva di pari passo con l’aumento demografico, oggi la relazione è invertita. Anche dove la popolazione diminuisce, il numero di famiglie continua a crescere.

Ciò accade perché le famiglie esistenti tendono progressivamente a scomporsi in unità più piccole. La separazione dei figli adulti dal nucleo di origine, la rottura delle coppie o la perdita di un coniuge modificano la struttura familiare, riducendo il numero medio di componenti per famiglia. A questi processi si aggiungono fenomeni sociali più recenti: la diffusione di stili di vita individuali, la scelta o la necessità di vivere soli, la crescente mobilità legata al lavoro, la precarietà abitativa e salariale, e l’aumento della popolazione straniera, spesso caratterizzata da nuclei temporanei o non ricongiunti.

In termini anagrafici, ogni persona o gruppo che inizia a vivere autonomamente viene registrato come una nuova famiglia. Di conseguenza, il numero complessivo di famiglie può aumentare anche in presenza di una popolazione stabile o in diminuzione, poiché la crescita riflette soprattutto la frammentazione e la diversificazione dei modelli di convivenza, più che l’espansione demografica in senso stretto.

Le tendenze territoriali

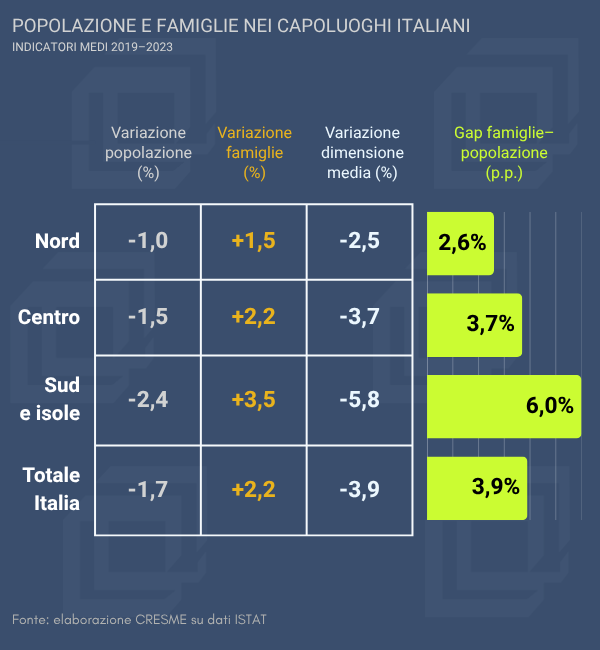

Nel complesso dei capoluoghi italiani, la popolazione diminuisce in media dell’1,7%, ma le famiglie aumentano del 2,2%.

Nel Nord il calo demografico è contenuto (–1,0%) e la crescita delle famiglie più moderata (+1,5%), nel Centro i valori sono simili, mentre nel Sud e nelle Isole la popolazione cala del 2,4% e le famiglie crescono del 3,5%.

La riduzione della dimensione media familiare è generalizzata ma più accentuata nel Mezzogiorno, dove si scende fino a –5,8%, contro il –2,5% del Nord.

Tabella 1 – Indicatori medi 2019–2023 (capoluoghi italiani)

| Area | Variazione popolazione (%) | Variazione famiglie (%) | Variazione dimensione media (%) | Gap famiglie–popolazione (p.p.) |

| Nord | –1,0 | +1,5 | –2,5 | +2,6 |

| Centro | –1,5 | +2,2 | –3,7 | +3,7 |

| Sud e Isole | –2,4 | +3,5 | –5,8 | +6,0 |

| Totale Italia | –1,7 | +2,2 | –3,9 | +3,9 |

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT

Nel Nord, l’equilibrio tra popolazione e famiglie resta relativamente stabile. Milano, che negli anni passati aveva trainato la crescita demografica e abitativa, mostra oggi segnali di rallentamento: le famiglie aumentano solo lievemente (+0,4%) mentre la popolazione diminuisce (–2,5%), segno di una ridotta attrattività e di un mercato abitativo sempre più selettivo. Le altre grandi aree metropolitane e universitarie, come Bologna e Torino, continuano invece ad attrarre giovani, studenti e stranieri, sostenendo una domanda abitativa frammentata ma ancora vitale.

Anche nel Centro, la situazione è eterogenea, Roma, insieme ad altri poli universitari e ben collegati come Prato, Ancona e Latina, mostra un incremento del numero di famiglie più rapido rispetto alla crescita della popolazione, mentre i centri interni e periferici tendono a contrarsi.

Nel Sud e nelle Isole la divergenza è più marcata, Napoli e la sua area metropolitana rappresentano un polo complesso, dove la crescita dei nuclei familiari convive con il calo della popolazione e con forti disparità socio-economiche. Nel resto del Mezzogiorno, il declino demografico si accompagna comunque a un aumento del numero di nuclei, segnale di una struttura sociale in progressiva frammentazione e di una diffusione crescente delle famiglie unipersonali.

Città in trasformazione

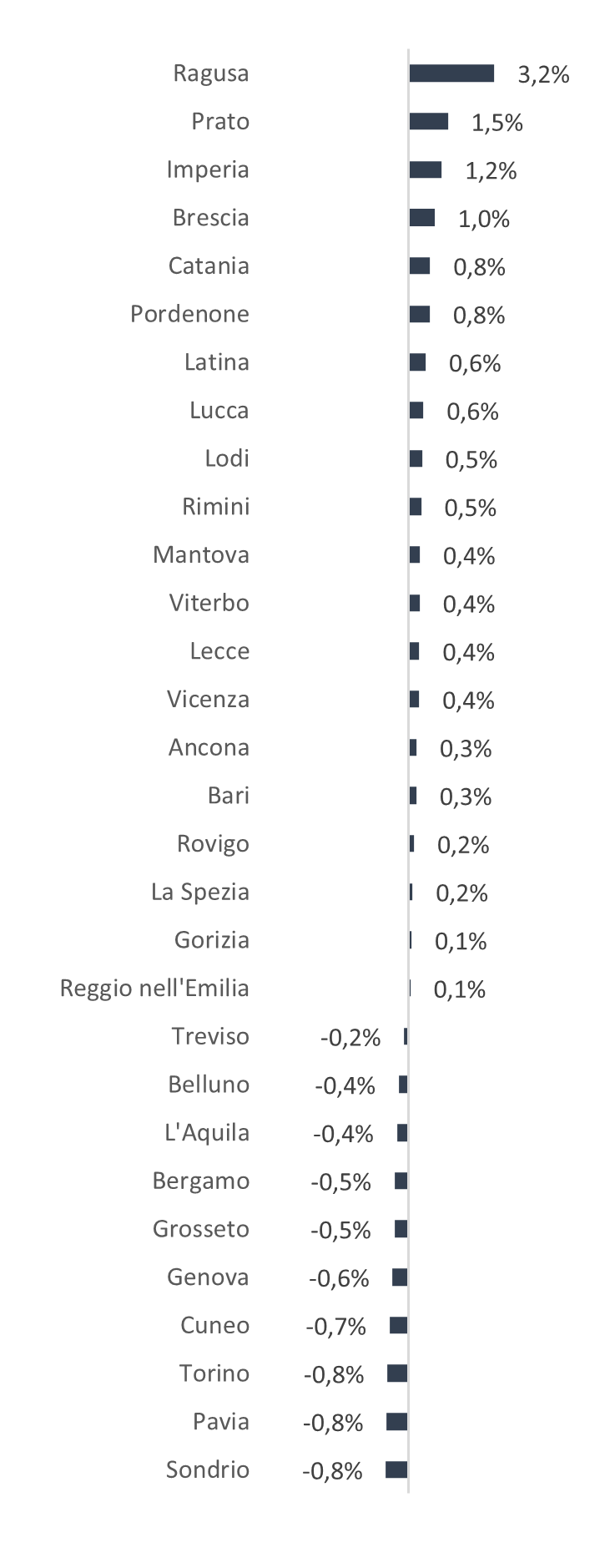

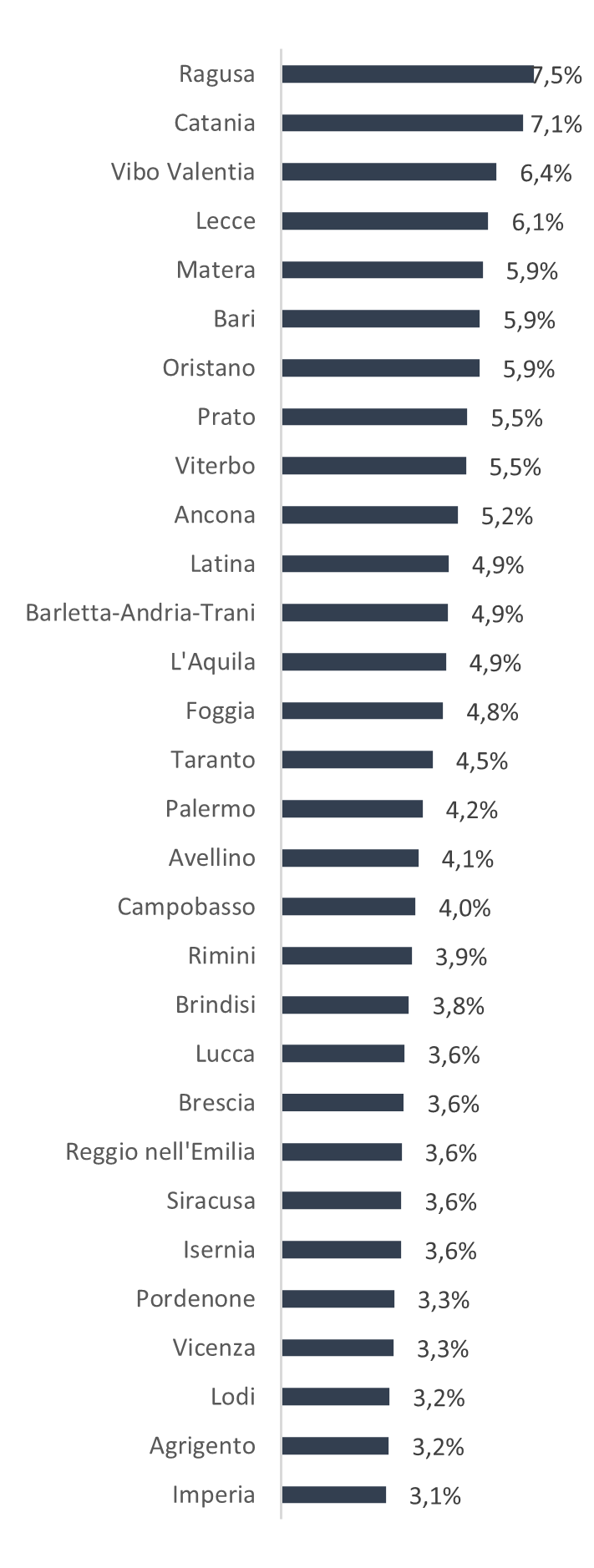

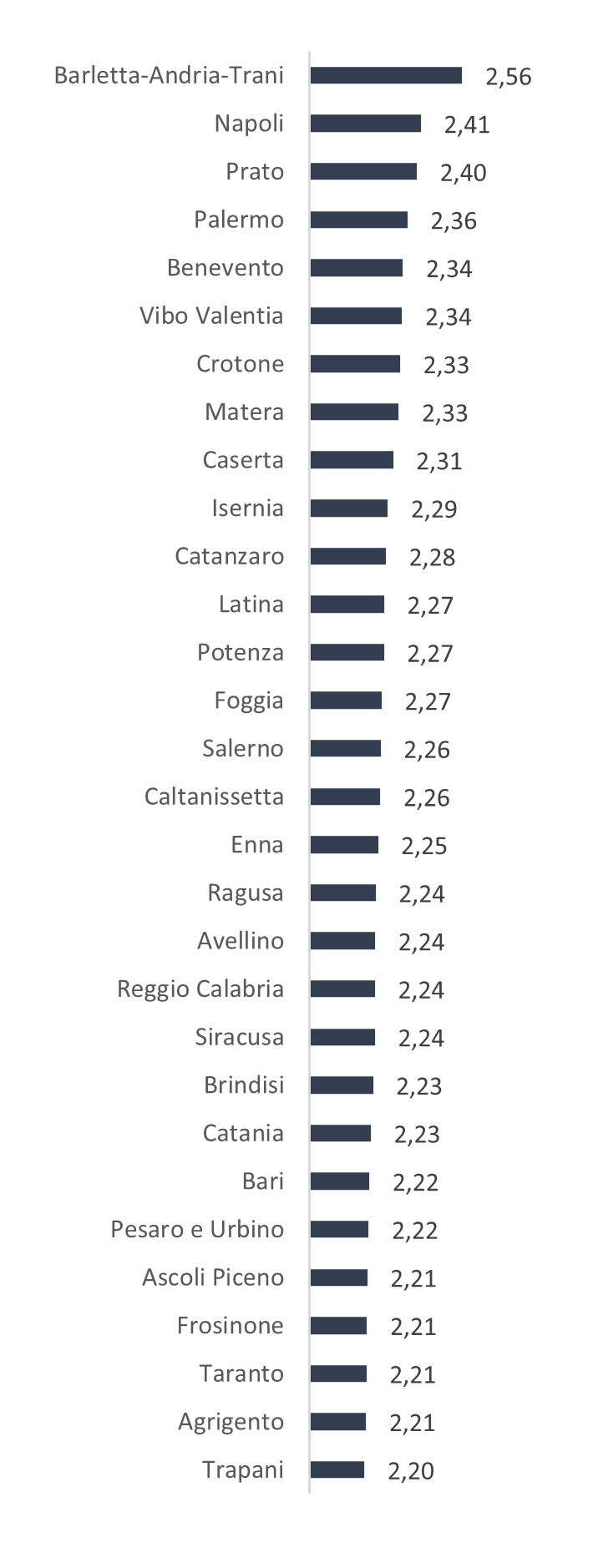

Alcuni capoluoghi emergono per la capacità di attrarre nuovi residenti e, al tempo stesso, di generare un aumento del numero di nuclei. Bari, Catania, Lecce, Ragusa e Prato sono esempi emblematici. La popolazione cresce lievemente, ma le famiglie aumentano con tassi tra il 5 e il 7%, e la dimensione media scende di 4–6%. Queste città combinano flussi migratori interni e internazionali, presenza universitaria, settore dei servizi e un mercato abitativo ancora accessibile.

Il risultato è una crescita “orizzontale”: più famiglie di piccole dimensioni, più contratti di locazione, più domande di spazi individuali.

Un secondo gruppo, numericamente molto più ampio, comprende i centri dove la popolazione diminuisce ma i nuclei aumentano. È il caso di Trapani, Vibo Valentia, Foggia, Matera e Oristano, dove la riduzione demografica si accompagna a un incremento del numero di famiglie e a una contrazione netta della dimensione media. Qui le separazioni e l’uscita dei figli adulti dal nucleo genitoriale spiegano l’aumento dei nuclei, ogni perdita o divisione genera una nuova unità domestica.

Si tratta di città in cui il processo di invecchiamento è avanzato e la mobilità dei giovani è prevalentemente in uscita, il numero di abitanti diminuisce, ma il tessuto sociale si “disarticola” in un mosaico di microfamiglie.

Infine, un gruppo ristretto di capoluoghi presenta una contrazione simultanea di popolazione e famiglie. Venezia, Modena, Ascoli Piceno, Crotone e Frosinone esprimono questo profilo, città mature, con mercati immobiliari costosi o economie deboli, che non riescono a compensare con nuovi arrivi la perdita di residenti. In questi contesti, la stabilità delle famiglie è solo apparente, la riduzione dei nuclei segnala un invecchiamento estremo e un progressivo svuotamento urbano.

Tabella 2 – Città campione con dinamiche divergenti (2019–2023)

| Tipologia | Esempi | Popolazione (%) | Famiglie (%) | Dim. media (%) | Interpretazione |

| Crescita combinata | Bari, Catania, Lecce, Ragusa, Prato | +0,3 / +3,2 | +5÷7 | –4÷6 | Attrattività economica e universitaria, mobilità interna e migratoria |

| Pop giù / Fam su | Trapani, Vibo Valentia, Foggia, Matera, Oristano | –5÷–1 | +3÷6 | –6÷8 | Invecchiamento e vedovanza, nuclei unipersonali, emigrazione giovane |

| Contrazione complessiva | Venezia, Modena, Ascoli Piceno, Crotone | –2÷–4 | –0,5 | –2÷3 | Città mature, costose o marginali, scarso turnover demografico |

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT

La scala urbana

L’analisi per classe di grandezza mostra che la tendenza alla frammentazione familiare è generalizzata e non dipende dalla dimensione urbana. Le grandi città perdono popolazione (–1,5%) ma guadagnano nuclei (+2,5%), le medie registrano un andamento quasi identico, mentre le piccole, pur perdendo più abitanti (–1,7%), continuano a generare nuovi nuclei (+2,4%).

Le differenze riguardano piuttosto le cause: nelle metropoli prevalgono la mobilità studentesca, i flussi migratori e la diffusione dei modelli abitativi individuali; nelle città medie emergono effetti di spillover dalle aree metropolitane e una domanda di alloggi più accessibili; nei centri piccoli, la crescita dei nuclei è legata all’invecchiamento e alla dissoluzione delle famiglie tradizionali.

Tabella 3 – Indicatori medi per classe urbana (2019–2023)

| Classe di città | Popolazione (%) | Famiglie (%) | Dim. media (%) |

| Grandi (>250mila ab.) | –1,5 | +2,5 | –3,9 |

| Medie (100–250mila ab.) | –1,5 | +2,4 | –3,8 |

| Piccole (<100mila ab.) | –1,7 | +2,4 | –4,0 |

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT

Una transizione sociale profonda

Il quadro che emerge è quello di una transizione demografica avanzata, in cui il numero dei nuclei cresce non per espansione, ma per frammentazione.

L’Italia urbana sta entrando in una fase in cui la casa non è più il luogo della famiglia numerosa, ma dello stato di vita individuale. A spingere questa metamorfosi sono fattori economici, culturali e strutturali, l’aumento dell’età media, la riduzione della natalità, la precarietà abitativa e lavorativa dei giovani, la longevità femminile che moltiplica i casi di vedovanza, e l’emergere di nuovi modelli di coabitazione flessibile.

Le città meridionali sono oggi lo specchio più netto di questa trasformazione, perdono popolazione ma generano famiglie più piccole, più fragili, più anziane. Quelle del Nord conservano maggiore stabilità grazie a flussi migratori e opportunità occupazionali che compensano il declino naturale, ma anch’esse si muovono nella stessa direzione. Il Centro, con il suo mix di città metropolitane e medie, rappresenta una fascia di transizione dove coesistono dinamiche di attrazione e di spopolamento.

In tutti i casi, la crescita dei nuclei non equivale a un’espansione sociale, bensì a una diluizione della densità relazionale, più case, più nuclei, ma meno persone per nucleo. Questo fenomeno produce effetti diretti sul mercato abitativo – con una domanda crescente di piccoli alloggi – e sui servizi urbani, che devono adattarsi a popolazioni più anziane, più sole e più mobili.

L’Italia delle città si sta dunque ridefinendo non tanto nei numeri assoluti, quanto nella forma sociale della sua popolazione. Ogni nuova famiglia non è necessariamente una nuova vita, ma spesso il risultato di una divisione, di una perdita o di una trasformazione. È questa la vera cifra della metamorfosi demografica in corso.

Tabella 3 – Indicatori demografici delle prime trenta città italiane

| Variazione della popolazione 2023/2019 | Variazione delle famiglie (2023/2019) | Dimensione media nuclei |

|

|

|

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT