Alla base vi sono sia un saldo naturale fortemente negativo — con nascite in costante diminuzione e decessi ancora elevati — sia un’emigrazione crescente, che sottrae ogni anno decine di migliaia di residenti. In controtendenza, la popolazione straniera risulta in aumento, contribuendo a modificare progressivamente la composizione demografica complessiva, ma senza riuscire a invertire la traiettoria del declino.

Sempre meno italiani: la crescita degli stranieri non basta a fermare il declino

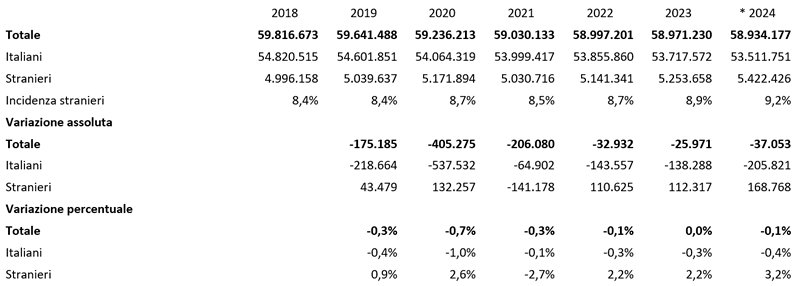

Nel periodo 2018–2024, la popolazione residente in Italia mostra una tendenza regressiva, passando da 59,8 a 58,9 milioni di individui, con una contrazione complessiva di circa 883 mila unità (-1,5%). La dinamica è determinata principalmente dalla componente di cittadinanza italiana, che registra una diminuzione continua e strutturale: da 54,8 milioni nel 2018 a 53,5 milioni nel 2024 (-2,4%), con variazioni negative in ciascun anno.

La popolazione straniera residente, al contrario, cresce nel periodo considerato, passando da 5,0 a 5,4 milioni (+8,5%). Dopo il calo del 2020, riconducibile con ogni probabilità agli effetti della pandemia, i flussi si stabilizzano e tornano a crescere, con un incremento particolarmente consistente nel 2024 (+3,2%).

L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione totale aumenta di quasi un punto percentuale, dall’8,4% al 9,2%, a conferma di un lento ma costante processo di trasformazione della composizione demografica del Paese. È importante sottolineare che il dato riferito al 2024 è provvisorio e, come tale, soggetto a futuri aggiustamenti da parte di ISTAT.

Popolazione residente per provenienza

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT * dato provvisorio

Un’Italia che non fa più figli: anche la natalità straniera è in frenata

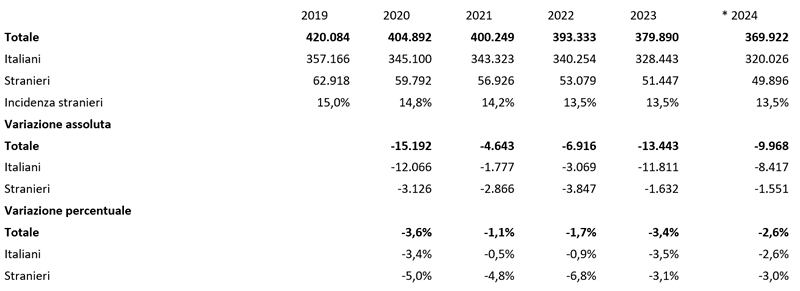

Nel periodo 2019–2024, il numero di nascite in Italia continua a diminuire, passando da 420.084 a 369.922 nati vivi, con una contrazione complessiva pari all’11,9%. Il dato provvisorio per il 2024 conferma il perdurare di una crisi demografica che ha carattere strutturale e interessa l’intera popolazione residente.

Le nascite da cittadini italiani diminuiscono da 357.166 a 320.026 (-10,4%), mentre quelle da cittadini stranieri scendono da 62.918 a 49.896 (-20,7%). Nonostante la popolazione straniera nel complesso aumenti nello stesso arco temporale, la sua capacità riproduttiva si riduce, portando l’incidenza delle nascite da stranieri sul totale dal 15,0% al 13,5%.

Oltre ai fattori economici e sociali (precarietà abitativa, instabilità lavorativa, incertezza giuridica), la riduzione della natalità nella componente straniera va attribuita anche alla progressiva trasformazione della sua composizione etnica. Negli ultimi anni si è registrata una riduzione della presenza nordafricana e dell’Africa occidentale, tradizionalmente associata a più elevati tassi di fecondità, e un parallelo incremento della componente proveniente dall’Est Europa (in particolare Romania, Ucraina, Albania), che presenta tassi di natalità significativamente più bassi, in linea o persino inferiori alla media italiana.

Ulteriori elementi concorrono a questa dinamica: l’aumento dell’età media alla migrazione, la maggiore permanenza in Italia (con conseguente convergenza verso comportamenti riproduttivi locali), e la transizione socioculturale che accompagna il percorso migratorio, in particolare tra le seconde generazioni.

In sintesi, la popolazione straniera sta perdendo, almeno in parte, la sua storica funzione di “ammortizzatore demografico”, mostrando segnali di integrazione nelle tendenze italiane alla bassa natalità, pur in presenza di una crescita numerica complessiva.

Nascite per provenienza

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT * dato provvisorio

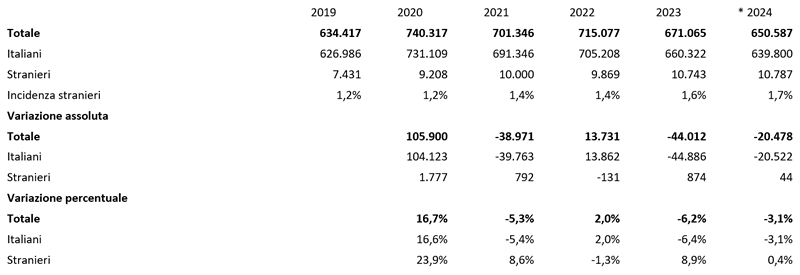

Il peso del Covid sui decessi: mortalità mai tornata ai livelli pre-pandemia

I dati sui decessi mettono in evidenza con chiarezza l’impatto della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. Tra il 2019 e il 2020, il numero complessivo dei decessi in Italia cresce in modo eccezionale, passando da 634.417 a 740.317, con un incremento di oltre 105.000 unità (+16,7%). Questo picco rappresenta uno scostamento demografico straordinario, che rompe la tendenza relativamente stabile del decennio precedente.

Il dato è determinato quasi interamente dalla componente italiana (+104.123 decessi), mentre tra i cittadini stranieri si registra un incremento più contenuto, pari a 1.777 unità (+23,9%), su una base numerica molto più bassa. La differenza non è solo quantitativa, ma anche strutturale: la popolazione straniera è mediamente più giovane, e dunque meno esposta alla mortalità da COVID-19, concentrata soprattutto nelle fasce più anziane.

Negli anni successivi, si osserva un lento riassestamento, ma i livelli di mortalità restano elevati anche nel triennio post-pandemico: nel 2022 i decessi totali sono ancora superiori ai livelli pre-COVID, con 715.077 morti, e solo nel 2024 (dato provvisorio) si scende sotto quota 660.000. Questo andamento suggerisce un effetto protratto della pandemia, dovuto sia a onde successive dell’infezione, sia al deterioramento complessivo della salute pubblica e alla saturazione dei servizi sanitari. A ciò si aggiunge un fattore strutturale di crescente rilevanza: l’invecchiamento della popolazione italiana, che comporta un aumento costante del numero assoluto di anziani, soggetti naturalmente a una maggiore incidenza di mortalità. L’evoluzione della struttura demografica, con una quota crescente di ultraottantenni, concorre quindi in modo significativo a mantenere elevati i livelli di decessi anche al di fuori di contesti emergenziali.

Tra i cittadini stranieri, l’aumento della mortalità è più graduale e apparentemente slegato dal solo effetto COVID. Dal 2019 al 2024 si passa da 7.431 a 10.787 decessi, con un incremento complessivo del 45,1%. Tuttavia, ciò riflette anche un lento invecchiamento della popolazione straniera residente, oltre che la sua crescita numerica. L’incidenza dei decessi stranieri sul totale passa dall’1,2% all’1,7%, coerentemente con l’incremento della loro quota sulla popolazione complessiva.

In sintesi, l’epidemia ha avuto un impatto demografico profondo, soprattutto sulla mortalità della popolazione italiana, per ragioni legate alla struttura per età e alla maggiore vulnerabilità sanitaria. Gli stranieri, più giovani e meno numerosi, hanno subito effetti più contenuti sul piano quantitativo, ma mostrano un lento avvicinamento ai livelli medi di mortalità, segnale di un processo di normalizzazione demografica all’interno del contesto italiano.

Morti per provenienza

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT * dato provvisorio

Nati meno, morti di più: il saldo naturale affonda con gli italiani

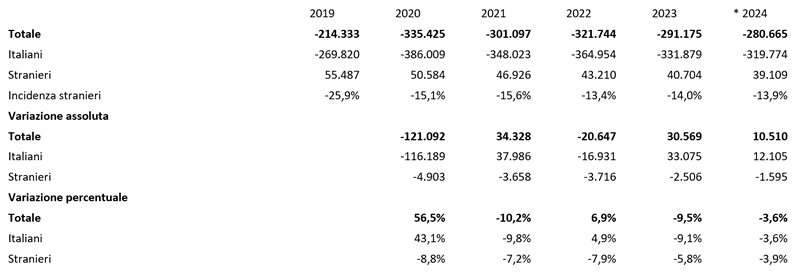

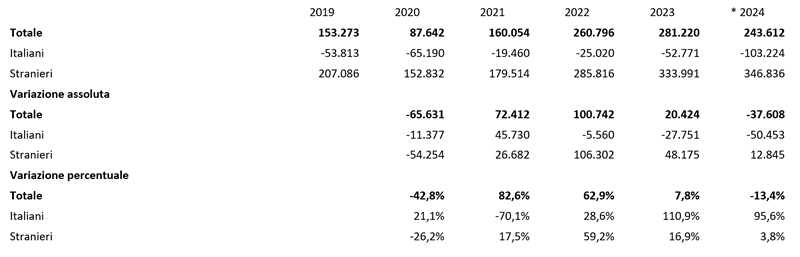

Il saldo naturale — ovvero la differenza tra nascite e decessi — registra valori negativi in ciascun anno del periodo considerato, a conferma di una dinamica demografica strutturalmente recessiva. Nel complesso, il saldo naturale passa da –214.333 nel 2019 a –280.665 nel 2024 (dato provvisorio), con un peggioramento di oltre 66.000 unità.

Il deficit riguarda interamente la popolazione italiana, che mostra saldi naturali sempre più negativi: da –269.820 nel 2019 a –319.774 nel 2024. Questo peggioramento è il prodotto della combinazione tra natalità in calo e mortalità elevata, con un picco nel 2020, in piena emergenza COVID, ma livelli comunque critici anche negli anni successivi.

La popolazione straniera rappresenta l’unica componente con saldo naturale positivo in tutto il periodo, sebbene anch’essa mostri una graduale erosione del proprio margine: da +55.487 nel 2019 a +39.109 nel 2024, con una riduzione del 29,5%. Tale contrazione riflette la doppia pressione di un calo delle nascite (vedi sezione precedente) e di un aumento della mortalità (pur su numeri assoluti contenuti), legato sia all’invecchiamento relativo sia alla maggiore numerosità.

È particolarmente significativo osservare che, nonostante la popolazione straniera sia in crescita numerica, il suo contributo al saldo naturale complessivo diminuisce progressivamente: nel 2019 compensava il 25,9% del saldo negativo italiano, mentre nel 2024 il suo peso si riduce al 13,9%. Questo dato conferma che il ruolo riequilibratore della natalità straniera si sta attenuando, e che nessun segmento della popolazione residente è oggi in grado di invertire la dinamica naturale negativa.

Il saldo naturale, da solo, descrive un sistema demografico italiano sotto pressione, la cui sostenibilità a lungo termine dipende ormai quasi esclusivamente dai saldi migratori.

Saldo naturale per provenienza

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT * dato provvisorio

Italiani in uscita, stranieri in arrivo: l’unico equilibrio è migratorio.

Il saldo migratorio con l’estero costituisce oggi il principale meccanismo di contenimento del declino demografico italiano. Nel periodo 2019–2024, il saldo complessivo è sempre positivo, ma è trainato esclusivamente dalla componente straniera, mentre il saldo relativo ai cittadini italiani è sistematicamente negativo, con un peggioramento netto nel 2024.

Nel dettaglio, il saldo migratorio totale passa da +153.273 nel 2019 a +243.612 nel 2024 (dato provvisorio), con un massimo storico nel 2023 (+281.220). Tuttavia, questa crescita aggregata maschera una dinamica divergente tra italiani e stranieri.

Emigrazione italiana: una perdita crescente

Il saldo migratorio degli italiani è costantemente negativo in tutto il periodo, indicando che più cittadini italiani lasciano il Paese rispetto a quelli che vi rientrano o vi immigrano. Dopo un parziale miglioramento nel biennio 2021–2022, il saldo peggiora drasticamente nel 2023 (–52.771) e ancor più nel 2024, con un valore provvisorio di –103.224, il più basso dell’intera serie. In cinque anni, l’Italia ha perso quasi 320.000 cittadini per saldo migratorio negativo, senza contare gli effetti a lungo termine su natalità e capitale umano.

Questa tendenza segnala un fenomeno migratorio strutturale e preoccupante, che coinvolge in larga parte giovani in età attiva e ad alta scolarizzazione. L’emigrazione italiana, oggi, non è più solo una “fuga di cervelli”, ma una fuga di interi segmenti demografici vitali, con impatti potenziali sulla produttività, sulla sostenibilità del sistema pensionistico e sul ricambio generazionale.

Migrazione straniera: sostegno al bilancio demografico

Il saldo migratorio della popolazione straniera è invece ampiamente positivo in tutti gli anni osservati, passando da +207.086 nel 2019 a +346.836 nel 2024. Dopo una flessione nel 2020 dovuta alla pandemia (–26,2% rispetto al 2019), i flussi migratori riprendono vigore, con una crescita costante e sostenuta fino al 2023, e un ulteriore incremento (seppur più contenuto) nel 2024.

La componente straniera non solo compensa, sul piano numerico, il deficit naturale della popolazione italiana, ma rappresenta l’unico vettore attivo della crescita demografica. Tuttavia, anche questo apporto è soggetto a variabili politiche, economiche e internazionali, e non può considerarsi illimitato o garantito nel lungo termine. Va inoltre considerato che, tra il 2019 e il 2024, oltre 1.024.000 cittadini stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana: si tratta di un numero rilevante, che ha contenuto artificialmente la contrazione della popolazione italiana, trasferendo anagraficamente una parte della dinamica di crescita straniera nella statistica degli italiani. Senza tale flusso di naturalizzazioni, il calo della popolazione italiana sarebbe risultato ancora più marcato.

Saldo migratorio estero

Fonte: elaborazione CRESME su dati ISTAT * dato provvisorio

Crescita finita: perché l’Italia rischia una recessione demografica permanente

Il quadro complessivo che emerge dalle cinque dimensioni analizzate (popolazione residente, nascite, decessi, saldo naturale, saldo migratorio) restituisce l’immagine di un Paese demograficamente in contrazione, in cui la popolazione di cittadinanza italiana è in calo per saldo naturale e per saldo migratorio, senza segnali di inversione.

L’Italia assiste a una duplice perdita: da un lato, il saldo naturale degli italiani è stabilmente negativo; dall’altro, cresce il numero di connazionali che emigrano, spesso in età fertile, formativa e lavorativa. Né la natalità interna né i rientri dall’estero sono in grado di riequilibrare questa dinamica.

L’apporto della popolazione straniera — pur significativo in termini migratori e ancora positivo sul piano naturale — non è più sufficiente a compensare integralmente la compressione demografica italiana, anche in virtù dell’integrazione crescente di questi gruppi nei modelli di fecondità italiani. A questo si aggiunge un elemento strutturale rilevante: tra il 2019 e il 2024 oltre un milione di stranieri (1.024.721) ha acquisito la cittadinanza italiana, contribuendo a rallentare il declino anagrafico, ma senza modificarne la sostanza.

Il declino demografico è talmente marcato e trasversale che qualunque strategia di riequilibrio non potrà prescindere da un’azione urgente sul fronte della retention della popolazione italiana. In altre parole, contenere o selezionare i flussi migratori in ingresso può avere effetti marginali se non si affronta prima — e in modo strutturale — il nodo critico dell’emigrazione crescente di cittadini italiani, che priva il Paese di capitale umano, forza lavoro, natalità potenziale e dinamismo sociale.

In sintesi, i dati al 2024 (seppur provvisori) segnalano una crisi demografica profonda e sistemica, con implicazioni estese per il mercato del lavoro, la sostenibilità del welfare e la coesione sociale. La demografia italiana è oggi affidata alla sola bilancia migratoria straniera, in un contesto globale sempre più competitivo e instabile: ma senza trattenere chi già c’è, ogni altra misura sarà insufficiente.