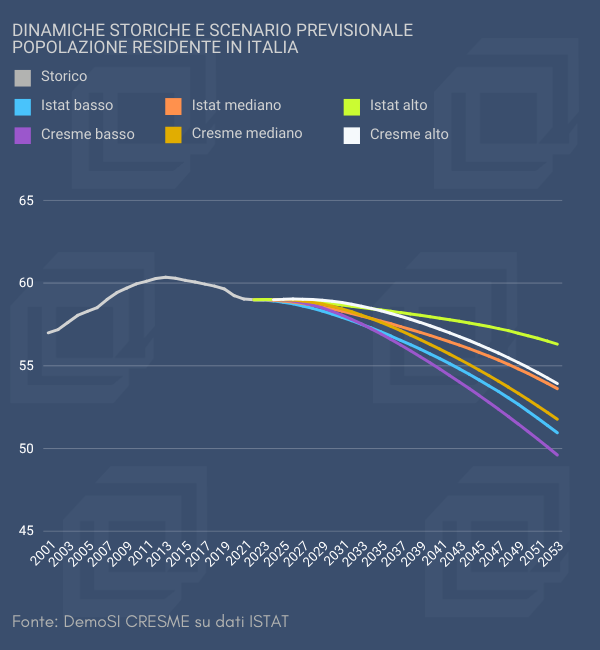

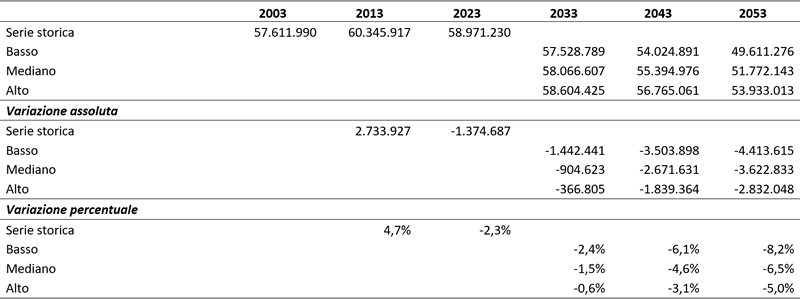

La tabella seguente riporta l’evoluzione storica e previsionale della popolazione residente dal 2003 al 2053, articolata su tre ipotesi alternative di evoluzione dei flussi migratori (basso, mediano, alto). I dati confermano che, dopo un picco nel 2013 (oltre 60 milioni di residenti), il Paese ha avviato una fase di decrescita che proseguirà nei decenni successivi. Al 2053, lo scenario “alto” – il più ottimistico in termini di ingressi migratori – prevede comunque un calo dell’8,5% rispetto al 2023, con oltre 5 milioni di abitanti in meno. Nel caso dello scenario “basso”, la popolazione si ridurrebbe di oltre 9 milioni di unità in trent’anni, con una perdita complessiva del 16% circa.

Dinamiche storiche e scenario previsionale popolazione residente in Italia

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Questi scenari pongono in evidenza un doppio problema strutturale: da un lato, il numero di decessi continuerà a superare quello delle nascite in modo crescente, rendendo negativo il bilancio naturale; dall’altro, il saldo migratorio – pur ipotizzando livelli sostenuti di ingresso – non riuscirà a compensare integralmente l’erosione demografica in atto. A pesare in particolare è l’emigrazione netta di cittadini italiani, una dinamica che si è intensificata negli ultimi anni e che contribuisce ad accelerare la contrazione della popolazione.

Famiglie in crescita, ma non per sempre: le previsioni DemoSI-CRESME e l’impatto sulla domanda abitativa

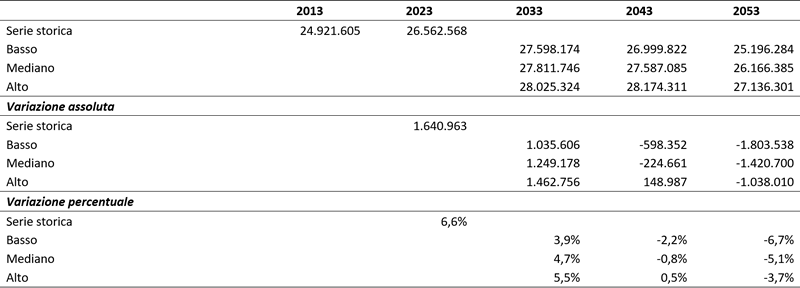

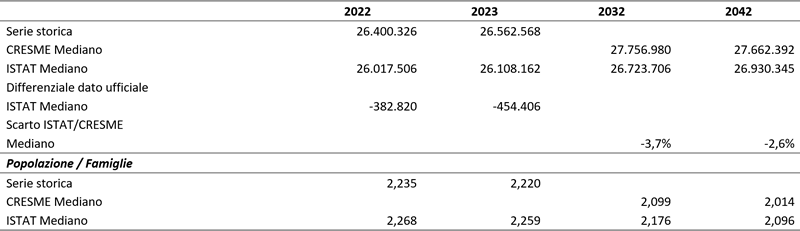

Parallelamente al declino della popolazione, le proiezioni elaborate dal CRESME segnalano una dinamica apparentemente controintuitiva: nei prossimi anni, il numero di famiglie residenti in Italia continuerà ad aumentare, almeno fino alla metà del prossimo decennio. A trainare questa crescita non è un’espansione demografica, bensì un cambiamento profondo nella struttura sociale del Paese: nuclei sempre più piccoli, più anziani che vivono soli, aumento delle separazioni e dei divorzi, crescita del numero di single (sia italiani sia stranieri), e diffusione di coppie senza figli.

Nel decennio 2013–2023, il numero di famiglie è passato da 24,9 a oltre 26,5 milioni, con un incremento del 6,6%. Secondo gli scenari previsivi, la crescita proseguirà fino al 2033, quando si toccherà un massimo compreso tra 27,6 e 28 milioni di famiglie, a seconda delle ipotesi sui flussi migratori. Tuttavia, tra il 2035 e il 2040 si prevede un’inversione di tendenza: il numero complessivo di famiglie inizierà a diminuire, riflettendo la progressiva erosione della base demografica.

Dinamiche storiche e scenario previsionale delle famiglie residenti in Italia

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Le implicazioni di questo cambiamento sono rilevanti sul piano della domanda abitativa. In una prima fase, l’aumento delle famiglie – sebbene di dimensioni ridotte – continuerà a generare fabbisogno di nuove abitazioni, soprattutto di piccola taglia (bilocali, monolocali, alloggi accessibili per anziani). Ma nel lungo periodo, con la riduzione sia della popolazione sia del numero dei nuclei, la pressione sulla domanda abitativa tenderà ad attenuarsi, aprendo scenari di possibile sovra-offerta in alcune aree, specialmente quelle meno attrattive sotto il profilo economico o infrastrutturale.

Sarà quindi cruciale, per le politiche abitative e territoriali, saper leggere e anticipare questi mutamenti, favorendo un’offerta più flessibile e aderente alla nuova domanda, promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente e affrontando il rischio crescente di spopolamento in molte aree interne e periferiche del Paese.

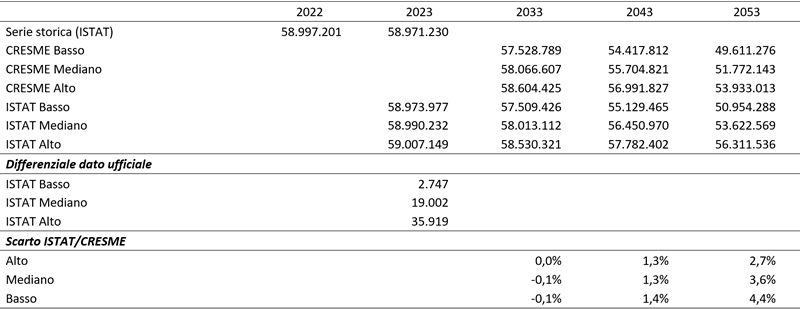

CRESME vs ISTAT: divergenze previsive sulla popolazione residente in Italia

Il confronto tra gli scenari previsionali elaborati da CRESME (tramite il sistema DemoSI) e quelli prodotti da ISTAT, mette in luce differenze significative, sia nei livelli stimati di popolazione residente sia nella traiettoria evolutiva lungo l’orizzonte di previsione. Queste divergenze derivano principalmente da ipotesi differenti sui flussi migratori, ma anche dall’anno di base utilizzato: CRESME ancora le sue proiezioni al dato osservato del 2023, mentre ISTAT prende come riferimento il 2022.

Tuttavia, la discrepanza più evidente emerge già nel breve periodo. Secondo i dati ufficiali ISTAT, la popolazione residente in Italia a fine 2023 è pari a 58.971.230 persone, gli scenari previsionali ISTAT per lo stesso anno stimano un livello di popolazione sistematicamente superiore: dallo scenario basso, che eccede di 2.747 abitanti, allo scenario alto, che sovrastima il dato effettivo di ben 35.919 persone. Tale scarto iniziale suggerisce una tendenza strutturalmente ottimistica delle previsioni ISTAT fin dal primo anno.

Al contrario, lo scenario mediano del CRESME si fonda proprio sul dato consolidato del 2023, garantendo così una maggiore coerenza iniziale e un andamento che appare più realistico nel lungo periodo. Questo approccio prudente si riflette nelle proiezioni a medio-lungo termine: al 2043, il CRESME stima una popolazione di circa 55,7 milioni di residenti, contro i 56,45 milioni dello scenario ISTAT mediano, con uno scarto dell’1,3%. Tale divario si amplia ulteriormente al 2053, raggiungendo quasi 4 punti percentuali.

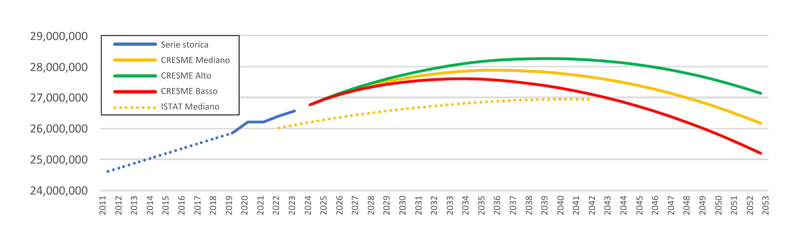

Popolazione residente in Italia scenario CRESME ed ISTAT a confronto

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

In sintesi, mentre lo scenario ISTAT tende a sottovalutare la contrazione demografica, il CRESME restituisce un quadro più aderente ai dati osservati e alle dinamiche in atto, ponendosi come riferimento più solido per la pianificazione di lungo periodo.

La figura mostra chiaramente come le curve CRESME siano sistematicamente al di sotto di quelle ISTAT, soprattutto nello scenario basso, che prevede al 2053 una popolazione residente inferiore a 50 milioni di abitanti, mentre lo scenario ISTAT più pessimistico ne prevede quasi 51 milioni. Anche lo scenario alto del CRESME risulta più contenuto rispetto a quello ISTAT, con una differenza di oltre un milione di unità al 2053.

Il principale fattore esplicativo di queste divergenze è rappresentato dalle ipotesi sui flussi migratori netti: demoSI-CRESME adotta assunzioni più conservative, soprattutto nei flussi di lungo periodo, che risultano insufficienti a compensare l’erosione naturale determinata dall’invecchiamento della popolazione e dalla bassa natalità. Questa maggiore prudenza nell’ipotesi migratoria conferisce agli scenari CRESME una maggiore coerenza con le tendenze strutturali già osservate nel breve periodo, ma comporta anche implicazioni importanti per la pianificazione: se i flussi migratori non cresceranno significativamente nei prossimi anni, la contrazione della popolazione – e della forza lavoro – sarà più rapida e marcata di quanto previsto dalle stime ufficiali.

Famiglie sempre più numerose… ma solo nei numeri: divergenze significative tra le stime CRESME e ISTAT

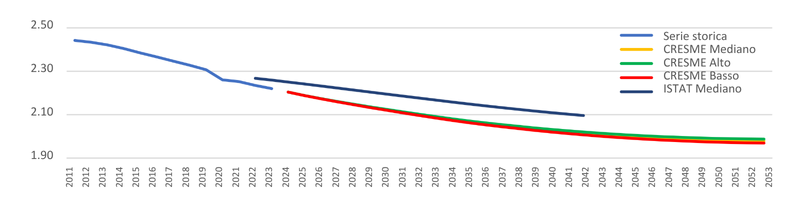

Le differenze tra le previsioni demografiche del sistema demoSI–CRESME e quelle dell’ISTAT non si limitano alla popolazione residente, ma si amplificano quando si osservano le stime sulle famiglie residenti. Come evidenziato dalla tabella e dal grafico, la stima ISTAT risulta sistematicamente inferiore a quella elaborata dal CRESME lungo tutto l’orizzonte previsivo.

Famiglie residenti in Italia scenario CRESME ed ISTAT a confronto

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Già nell’anno base, il divario è notevole: nel 2022 l’ISTAT sottostima di oltre 382.000 famiglie rispetto al dato osservato (26,017 milioni contro 26,400 milioni), e nel 2023 il differenziale aumenta a 454.000 famiglie, con ISTAT che stima 26,108 milioni a fronte dei 26,562 milioni rilevati. Questa sottostima iniziale si riflette sull’intero scenario: nel 2042 il CRESME prevede circa 27,66 milioni di famiglie, contro i 26,93 milioni stimati da ISTAT. La differenza, in termini relativi, è del 2,6%.

Scenario previsionale delle famiglie residenti in Italia secondo CRESME ed ISTAT

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT * Dato censuario al 2011 e stima per interpolazione con dato rilevato al 2019.

Il disallineamento scaturisce evidentemente da diverse ipotesi sulla dimensione media dei nuclei familiari, calcolata come rapporto tra popolazione residente e numero di famiglie. Come mostra il grafico, il CRESME stima un progressivo calo della dimensione media, da circa 2,22 persone per famiglia nel 2023 a 2,014 nel 2042. Si tratta di una traiettoria coerente con le dinamiche strutturali della società italiana: invecchiamento, aumento dei nuclei monofamiliari, diffusione di single e coppie senza figli.

Al contrario, lo scenario ISTAT parte da un valore più elevato già nel 2022 (2,268 persone per famiglia) e ipotizza un calo più contenuto, che raggiunge 2,096 nel 2042. Questo suggerisce una diversa interpretazione del cambiamento sociale: lo scenario ISTAT appare più conservativo nel rappresentare la frammentazione familiare e la diffusione di modelli abitativi individualizzati.

Dimensione media dei nuclei familiari secondo CRESME e ISTAT (Popolazione/Famiglie)

Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

In definitiva lo scenario CRESME si raccorda in modo più fedele con l’andamento osservato nella serie storica, ISTAT presenta una frattura visibile già nei primi anni, che suggerisce un disallineamento metodologico o una sottovalutazione dei fattori che determinano l’incremento delle famiglie (migrazioni, separazioni, nuove forme di coabitazione).

Queste divergenze non sono solo teoriche: influenzano in modo diretto le previsioni di fabbisogno abitativo, la pianificazione dei servizi sociali e sanitari, e i modelli di domanda immobiliare. Uno scenario come quello CRESME, che prevede nuclei più piccoli ma più numerosi, impone una riflessione sulle tipologie abitative da privilegiare: più alloggi, ma di dimensioni ridotte, accessibili, flessibili e adeguati alle esigenze di famiglie non tradizionali.

Nota metodologica DemoSI-CRESME 2.0

Il presente scenario demografico, articolato a livello comunale, è il risultato dell’applicazione della versione 2.0 del sistema previsionale DemoSI – CRESME. DemoSI rappresenta uno strumento informativo avanzato per la costruzione di scenari demografici a scala locale, finalizzato a supportare l’analisi territoriale e la pianificazione strategica mediante una modellazione predittiva ad alta risoluzione spaziale e temporale.

La versione 2.0 del sistema introduce importanti miglioramenti rispetto alla recedente edizione in uso da oltre un decennio, in termini di robustezza metodologica e accuratezza previsiva, grazie all’integrazione delle serie storiche demografiche pubblicate da ISTAT a partire dal 2018 e al significativo affinamento degli algoritmi di proiezione. Il nuovo impianto modellistico consente di simulare con elevata precisione l’evoluzione delle componenti strutturali del bilancio demografico: natalità, mortalità, migrazioni interne ed esterne, e struttura familiare, con una disaggregazione per età singola, sesso, cittadinanza e classe di età della persona di riferimento per le famiglie.

Elemento qualificante del modello è l’adozione di una matrice origine-destinazione dei flussi migratori interni al territorio nazionale, che consente una rappresentazione analitica dei trasferimenti residenziali tra province e comuni italiani. Tale innovazione metodologica permette una stima particolarmente accurata delle dinamiche migratorie, distinguendo tra movimenti da/per l’interno e da/per l’estero, articolati per età, genere e cittadinanza, e integrati nella struttura del modello come fattori endogeni alla trasformazione demografica.

Il sistema restituisce proiezioni coerenti e complete per ogni comune italiano, lungo un orizzonte trentennale, con output annuali che dettagliano l’evoluzione della popolazione residente secondo una struttura demografica pienamente disaggregata. Tali proiezioni sono in grado di supportare analisi di scenario complesse, valutazioni di impatto su servizi pubblici, politiche abitative, scolastiche e sanitarie, trasportistiche, nonché modelli di domanda sociale.